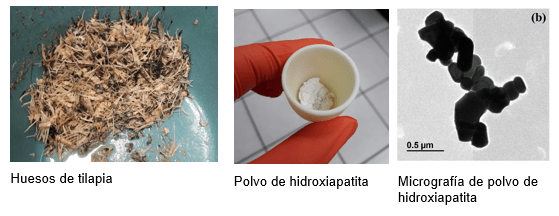

La ciencia y la tecnología apoyan en buscar soluciones sostenibles y eficientes para aprovechar los subproductos de la industria pesquera y acuícola. Ejemplo de ello es el potencial que revelan los huesos de pescado como la tilapia (Oreochromis niloticus), puesto que, de forma natural, sus minerales contribuyen con un componente llamado hidroxiapatita, sustancia biocompatible que también se encuentra en nuestros huesos y dientes. Recientemente este componente se ha estado estudiando por su potencial capacidad de tratar agua contaminada.

¿Por qué la hidroxiapatita derivada de huesos de tilapia puede limpiar el agua?

La contaminación de los cuerpos de agua por diversos contaminantes como metales pesados, colorantes y fármacos, entre otros, representa un problema que afecta directamente la salud humana y la vida acuática. Si observamos muy de cerca la hidroxiapatita obtenida de los huesos de tilapia, esta presenta pequeños poros (orificios) que tienen la capacidad de atrapar a los contaminantes en su superficie, disminuyendo su presencia en el agua; de forma sencilla, es así como puede actuar como un material descontaminante natural.

Esta característica de la hidroxiapatita la convierte en una alternativa prometedora a los métodos tradicionales de tratamiento de aguas, que generalmente son costosos y pueden generar otros residuos. Además, al ser un subproducto de la industria pesquera y acuícola, su utilización contribuye a la economía circular, transformando lo que antes era un desecho en un producto de potencial valor.